トップページへ| 文元社の本| 注文方法| 会社案内| 話題の本| 出版目録

|

現代教養文庫

『菜園家族レボリューション』 小貫雅男 著 |

|

|

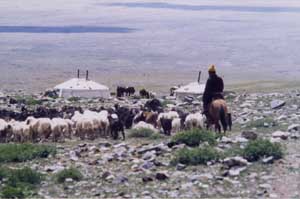

ISBN4-390-11645-2 本体価格560円 208頁 2001年11月発行 ※ CFP複合社会 この社会は大きく三つのセクターから成り立つ複合社会であるということです。その三つのセクターのうちの一つは、極めて厳格に規制され、調整された資本主義セクターであり、二つ目は、週休五日制による“三世代「菜園家族」”を主体に、その他の自営業を含む、家族小経営セクターということになります。 そして、三つ目は、国の行政官庁や都道府県・市町村の行政官庁や教育・医療・社会福祉などの国公立機関、あるいはその他の公共性の高い事業機関からなる公共的セクターです。 最初の資本主義セクターをセクターC(Capitalism)、次の家族小経営セクターをセクターF(Family)、そして三つ目の公共的セクターをセクターP(Public)とすると、ここで提起されるところのこの新しい複合社会は、より正確に規定すれば、「菜園家族」を基調とする“CFPの複合社会”と言うことができます。さて、セクターFの主要な構成要素である「菜園家族」にとっては、自然の四季の変化に応じて巡る生産と生活の循環が、“いのち”です。ですから、「菜園家族」は、この生産と生活の循環を持続させるということが、何よりも大切になり、それにふさわしい生産用具と生活用具を備えなければなりません。 目 次  ツェンゲルさんとその家族 ゴビ・アルタイ山中の村ツェルゲルの遊牧民ツェンゲルさんは、「民主化」以前から、過酷な自然とたたかいながら、ヤギを放牧して家族を支え、仲間とともに 「地域」に根ざした共同体の再生を模索してきた。  山岳・砂漠の村、ツェルゲルにある冬営地 ツェンゲルさんとその弟フレルさんの家族とともに、調査隊員5名は、越冬することになった。 プロローグ モンゴル遊牧社会の研究をはじめてから、いつのまにか長い歳月が過ぎてしまいました。その間、草原や山岳・砂漠の遊牧民家族と共に生活し、一年あるいは二年という長期の住込み調査や、短期のフィールド調査をまじえながら、日本とモンゴルの間を何回も行き来することになりました。 ここに提起される日本社会についての未来構想は、この両極を行き来しながら、風土も暮らしも価値観も、日本とは対極にあるモンゴルから日本を見る視点、そして、そこから生ずる何とも言いようのない不協和音を絶えず気にしつつ、長年考えてきたことが下敷きになっているのかもしれません。 モンゴルの遊牧民からすれば、日本は「輸入してまで食べ残す不思議な国ニッポン」に映ることでしょう。本当は憤りさえ覚えているのかもしれません。高飛車に「あんたたちは、経済というものを分かっちゃいないんだよね」などと言って、世事に擦れた感覚に、薄汚れた常識を振り回し、せせら笑ってすませる場合ではないのです。 話は前後しますが、こうした日本とモンゴルの間の長年の行き来の中でも、とくに一九九二年秋からの一年間、山岳・砂漠の村ツェルゲルでの生活は、日本社会のこの未来構想を考える上で、貴重な体験になっています。 一九八九年のベルリンの壁の崩壊、それにつづく民主化の波は、内陸アジアの奥地モンゴルの遊牧地域にも押し寄せてきました。遊牧の集団化経営ネグデル(旧ソ連のコルホーズを模倣してつくられた組織)の破綻(はたん)の中から、伝統的遊牧共同体の再生への動きがはじまります。この中で、遊牧民たちは新たに降りかかってくる市場経済に対抗して、自らの暮らしを守るために新たなる“共同”への模索をはじめるのです。……  東ボグド山頂 標高3590メートルに迫る夏営地  念願の分校開校式 山岳・砂漠の小さな分校。決して立派とはいえないが、集まった子供たちや父母たちの喜びは大きい。 文庫版へのあとがき ……“菜園家族レボリューション”。これを文字どおりに解釈すれば、菜園家族が主体となる革命のことを意味しているのかもしれません。しかし、“レボリューション”には、自然と人間界を貫く、もっと深遠な哲理が秘められているように思えるのです。それは、もともと、旋回であり、回転でありますが、天体の公転でもあり、季節の循環でもあるのです。そして何よりも、原点への回帰を想起させるに足る、壮大な動きが感じとれるのです。イエス・キリストにせよ、ブッダにせよ、わが国近世の希有な思想家安藤昌益にせよ、あるいはルネサンスやフランス革命にしても、レボリューションの名に値するものは、現状の否定による、原初への回帰の情熱によって突き動かされたものなのです。現状の否定による、より高次な段階への止揚(アウフヘーベン)と回帰。それはまさに、「否定の否定」の弁証法なのです。現代工業社会の廃墟の中から、それ自身の否定によって、田園の牧歌的情景への回帰と人間復活の夢を、この“菜園家族レボリューション”に託して、結びにかえたいと思います。……  甘酸っぱく、口の中でとろけるような純白の生チーズ・アーロール 著者略歴  晩秋の移動 高山での短い夏を愉しんだツェルゲルの人々も、山をくだり、次の営地へと急ぐ。また長い冬がめぐってくる。 |

本書に対してうれしい便りがとどきました。岡山県の山田養蜂場代表・山田英生様からのメッセージです。そのお便りは冒頭、こう始められます。 |

|

◆◆◆ |